平成23年度 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)「地震による津波で被災した一人暮らし高齢者・高齢者世帯の生活再構築のための支援過程の構造化」事業報告

保健師による東日本大震災復興支援プロジェクト

- ホーム

- →

- 被災者理解

被災者理解

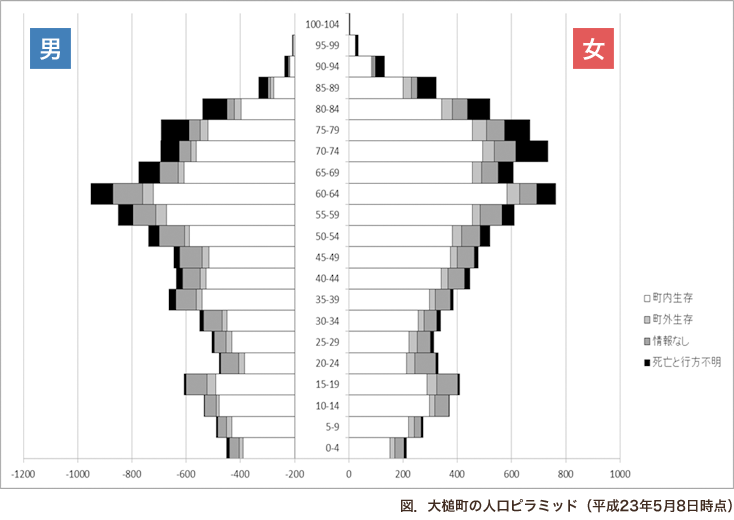

A1.津波災害による大槌町の年代別・性別・地域別人口ピラミッドの様相

本研究の目的は、津波被害の大きかった岩手県大槌町で、どのような地区で、どのような年代層の人が死亡・行方不明になったのか、また、町外に移動したのか、逆に、町内に残って、今後復興を担っていくのはどのような人なのかを明確にし、復興計画を立案する上で役立てることです。

方法としては、震災後2カ月の時点(2011年4月23日~5月8日)で、全町民を対象に、全戸家庭訪問による健康調査を行う中で、全町民の所在に関わる情報を把握し、その情報に基づき、5月8日時点(震災後58日時点)における人口ピラミッドを、元の居住地における津波被害の大きさ別(「全壊地域」「半壊・浸水地域」「津波被害なし地域」)に作成しました。(ここでは全体のみを掲載)

岩手県大槌町は、日本の北部、三陸海岸に面した町です。町の総面積のうち、山林83%、田畑3%、住宅1.2%と、平坦な土地が極端に少ない地域です。漁業が主産業であり、震災前においても平均年収は170万円と、岩手県平均の236万円と比べても低い状況でした。

2010年の国勢調査速報値による人口は1万5,277人、世帯数:5,674世帯であり、人口構成は、0-14歳の年少人口が13.0%、15-64歳の労働人口が58.5%、65歳以上の老年人口が28.5%でした。老年人口は、全国平均が20.1%であるのと比較すると高齢化が進んでいました。

結果として、今回の調査における住民把握率について「情報なし」は2,119人(全町民の13.2%)であり、大槌町民の87%を把握できました。震災後大槌町全体の人口ピラミッドについては、5月8日時点で「町内生存(図の白色部分)」は11,542人(71.9%)、「町外生存(薄いグレー)」が981人(6.1%)、「情報なし(濃いグレー)」2,119人、「死亡と行方不明(黒)」1,412人(8.8%)でした。(図)。 死亡・行方不明者の状況については、「死亡と行方不明」は1,412人で、その内、65歳以上が851人(60.2%)、75歳以上が530人(37.5%)と、全死亡者の6割が65歳以上の高齢者であるなど、高齢者、特に、後期高齢者の死亡が非常に多いことがわかりました。

津波対策としては、居住地を高台に移すなどの配慮が必要です。一方で、住民間での「津波てんでんこ」意識の醸成とコミュニティから孤立しない方策も必要となります。

(文責 村嶋幸代、岡本玲子、寺本千恵)

日本在宅ケア学会(東京)2012.3.17-18

A2.津波災害が大槌町にもたらした人々の移動

本研究の目的は、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による大規模な津波災害が、2ヶ月後の時点で、大槌町の人々にどのような住まいの移動をもたらしていたのかについて、その実態を明らかにすることです。東日本大震災が起こらなければ、通常ではありえなかった人々の移動の実態を記録として残します。

大槌町は東北地方中央部の三陸海岸沿いに位置しており、漁業を主要産業とする老年人口が32.4%、人口1万5千人余の町です(2010年)。大槌町は総面積の83.4%を山林が占め、田畑が3.2%、住宅は1.2%を占めていましたが、今回の震災により市街地の半分を津波で流出しました。

データは、大槌町が、震災後在宅にいる町民の安否と健康状況を把握することを目的に、全国のボランティア保健師に依頼して行った健康生活調査で得た情報(5,082人、2011年4-5月)と、その時点で大槌町が把握していた避難所避難者情報を使用しました。データは、匿名化した二次資料であり、大槌町より提供を受けました。

結果として、全壊地区では1,663人のうち自宅に家庭訪問できた者はわずか284人(17.1%)、半壊・浸水地区では1,498人中370人(24.7%)であり、8割前後の者が元住所以外(親戚や友人・近隣宅、借家、避難所など)へ移動しており、とりわけそれが全壊地区に顕著であることがわかりました。被害なし地区では、ほぼ全員に近い1,600人(97.6%)に居住地の変化はありませんでした。避難所名簿の記載事項からは、震災後の避難場所の移動が最も多かった者が6回、約半数が1~2回の移動であることがわかりました。

津波災害により住み慣れた我が家からの突然の望まぬ移動を余儀なくされ、しかもその後多くの者が複数回転居していることは、心身及び社会的健康生活になんらかの多大な影響を及ぼしているに違いありません。震災前より転居を決めていた者でも、震災後予定の住居に転居した後に急激に不穏状態に陥った事例の報告もあることから、津波災害による大切な人の喪失、家屋・職場・財産の喪失、将来的な経済問題などが重なった人々が、新しい住まいやコミュニティに適応していくためには、長期的な視点での多面的な支援が求められます。

(文責 岡本玲子、小出恵子、西田真寿美)

日本在宅ケア学会(東京)2012.3.18

A3.津波被災地で生きる住民ボランティアの痛みと強み

本研究の目的は、2011年3月の被災直後から約6カ月に及ぶ日々の生活において遭遇した困難と苦悩、そこから復興へ向かう力を明らかにし、被災地の人々を支援する保健師活動の方途を検討するための基礎資料とすることです。

対象は、津波で壊滅的な被害を受けた人口5万人未満の被災地に居住する町民18名です(町内の婦人グループ4名、地区組織活動ボランティア:食生活改善推進員4名、運動普及推進員3名、保健推進員2名、民生委員4名、消防団員1名)。

調査は、2011年9月上旬に、半構造化面接による個別またはグループインタビューによって実施しました。語りの記録から質的内容分析を行い、3名の研究者間で相互に検討しました。

結果として、住民の方々には被災後の先の見えない不安の中で互いに助け合い、地域の住民どうしの絆を大切にし、前に向かって希望を紡いでいく生きる勁さがありました。近隣仲間や町内会の日頃の信頼関係があればこそ、未曾有の災害に立ち向かう底力が発揮されたのではないでしょうか。地区組織活動で培ったボランティアの力も内発的な行動として活かされ、地域の自治力、資源の蓄積、地域への関心などの地域力が育まれていました。消防団員の方は人命救助に奔走した多くの団員を亡くし、その無念さと哀しみの渦中にありましたが、それでもなお防災・減災に備えて任務を果たそうとする姿がありました。

直接の被災を受けなかった人々は自宅に被災者や県外からのボランティアを積極的に受け入れていました。その一方で、被災を受けなかった幸いに安堵する気持ちと同時に自らを咎める申し訳なさの思いに胸を痛めていたことも心に刻まれます。

町の復興には多くの課題があげられています。病院の整備、仮設住宅の環境整備と自治力、居住者の孤立化の防止、今後の住居と就業、生活基盤が保証されることは喫緊の課題でした。高齢化が加速する町で生活を再建することの困難にどう立ち向かっていくのか、住民と行政の双方が共同で解決していく力と継続的な支援が求められています。

(文責 西田真寿美、草野恵美子、小出恵子)

第1回日本保健師学術集会(東京)2012.3.9

A4.津波被災地に入った外部支援保健師が把握した住民の回復力

本研究の目的は、東日本大震災の支援活動に外部から被災地支援に入った保健師が、被災地での保健師活動をとおして把握した住民の回復力を明らかにすることです。これを、災害支援活動を検討するための基礎資料とします。

対象は東日本大震災後被災地支援にあたった全国の保健師93名です。年齢は20代7人、30代14人、40代32人、50代以上40人です。経験年数は5年未満4人、5年以上15年未満14人、15年以上25年未満22人、25年以上53人です。

研究デザインは質的記述的研究、方法は半構成質問紙を用いた個別面接調査です。

分析方法は内容分析であり、3名の研究者が異なる視点で別個に分析した結果から研究者間で検討するトライアンギュレーションを用いました。本研究における「住民の回復力」とは、「津波災害という困難な状況にもかかわらず前向きに生きようとする住民の意識・姿勢・行動」としました。

結果として、外部から被災地支援に入った保健師が把握した住民の回復力は、①《未曾有の津波災害の事実を背負い生きることに向き合う住民の回復力》、②《避難所や仮設住宅で支え合い仲間意識と結束を強めていく住民の回復力》、③《被災前の地域の組織力を活かし、行政と協働して町を復興させようとする住民の回復力》の3カテゴリが抽出されました。

またそれを支援する保健師活動として④《保健師が住民の回復力を高めコミュニティを再生させるための支援》が抽出されました。

①のサブカテゴリとしては、〈家族の家や財産を流失しても子どもの成長や家族とともに生きることを支えに、前向きに日々を重ねようとする力〉〈未曾有の津波被害の事実を背負いながら、体験や気持ちを語り、意味を見出し、日常生活を取り戻しながら、生きることに向き合おうとする力〉〈津波に遭っても残ったものを見つけることや混迷の中でも実施した晴れの行事を契機に再建の実像を描く力〉〈海と海が育む生物の偉大な回復力を目の当たりにして湧き上がる生きようとする力〉〈高齢者が度重なる津波災害にも屈せず当たり前のように生活基盤を再建する力〉の5つが抽出されました。

②のサブカテゴリとしては、〈伝承文化と温厚な住民性で外部の支援者との新たな交流を深め、協働して生活基盤を再建する力〉〈誰の家をも平等に流した津波の威力の前に、分け隔て無い助け合い意識と仲間意識を醸成する力〉〈避難所や仮設住宅での慣れない生活に、互いに知恵を出し合いながら協働し、できる役割をみつけて新たな生活に適応していく力〉〈孤立しがちな仮設住宅で、世代を越えた積極的な交流でお互いの生きる力に後押しされ、地域のつながりを活かしながら結束を強めていく力〉の4つが抽出されました。

③のサブカテゴリとしては、〈伝承文化(祭り)の早期再開で人を呼び戻し、地域に希望を与え結束を取り戻そうとする力〉〈行政に依存するだけでなく、行政に働きかけ、自分達で町を復興することに貢献しようとする力〉〈自治会、婦人部、漁業組合などの既存の組織がリーダーシップを発揮して組織を再生しようとする力〉〈避難所や仮設住宅で、住民がリーダーシップをとり、閉じこもりや孤立を防ぐためにコミュニティを再生しようとする力〉の3つが抽出されました。

④のサブカテゴリとしては、〈被災前の地域組織の強みを活かし、リーダーシップが発揮できる仕組みをつくる〉〈避難所や仮設住宅で自主的に役割が発揮出来るよう、被災前から把握している住民の技量や能力を引き出す〉〈被災後の新たなリーダーを発掘し、保健活動のキーパーソンとしてコミュニティ再生に活躍できる仕組みをつくる〉〈避難所や仮設住宅で自主的に役割が発揮出来るよう、被災前から把握している住民の技量や能力を引き出す〉の4つが抽出されました。

今後、津波災害の住民への影響を理解しその回復力を活かした支援(エンパワメント、組織の再生、コミュニティの再構築)を探求し、支援モデルやマニュアル作成など、保健師のスキル向上の検討をさらに重ねる必要があります。

(文責 岸恵美子、岡本玲子、草野恵美子)

第1回日本保健師学術集会(東京)2012.3.9

A5.被災地の医療・福祉関係者が遭遇した困難と活かされた強み、今後の課題

本研究の目的は、東日本大震災で被災した医療・福祉施設関係機関が震災後に遭遇した困難、震災時に活かされた強み(平時からの備えを含む)、今後の課題について把握し、今後の防災・減災対策にむけた基礎資料とすることです。

対象は、東日本大震災で被災した人口5万人未満の被災地で勤務する医療・福祉施設関係者17名です。内訳は、社会福祉協議会および関連施設6名(うち管理職2名)、老人保健施設の管理職1名および管理栄養士1名、医療機関の医師2名および看護師3名、幼稚園・保育園4名(うち3名管理職)です。

方法は半構成質問紙を用いた面接調査です。研究デザインは質的記述的研究です。3名の研究者により逐語録を読み取り、「震災後に遭遇した困難」「震災時に活かされた強み(平時からの備えを含む)」「今後の課題」の視点から整理しました。

各機関に共通することとして、その機関自体が被災しており、対象者の中には自分の家族を亡くしたり、自宅を失うような状況下にありながら、まずは利用者や患者等の命を守ることを最優先に行動なさっていました。また、避難所にて利用者や患者とともに避難生活を送り、ケアを行った事例も多く、不十分な環境下で様々な困難があったことがうかがえました。物理的環境面の困難さはもちろんですが、障害者と一般避難者との共同生活における困難が垣間見られ、平時からの理解の促進や福祉避難所の充実が課題と考えられました。

子どもを預かる機関では、震災時に家族へ子どもを引き渡すかどうかのジレンマや引き渡さなかった場合に本当にこどもを守りきれるのかといった苦悩がありました。平時からの施設と利用者・保護者との話し合いと共通理解が必要と考えられます。

また、各機関がもつ機能の特徴が、今回の災害時に強みとして活かされました。平時から各機関同士でお互いの強みについて認識し、非常時における連携・役割分担の体制を検討しておくことも有効ではないかと考えられます。

今後の課題は多数挙げられていました。いずれも利用者や患者、子どもなど対象者を守るために重要な課題です。行政や関係機関、住民との協働、国全体での対策が不可欠です。

(文責 草野恵美子、野村美千江、西田真寿美)

第71回日本公衆衛生学会総会(山口)2012.10.24-26(予定)

A6.津波災害により行政機能が麻痺した自治体の保健師の体験と思い

本研究の目的は、東日本大震災で行政機能が麻痺した被災地において、その自治体の保健師がどのような体験をし、どのような思いで半年間過ごしてきたのかを明らかにすることです。これを、津波災害が保健師活動にもたらす影響の記録とするとともに、被災地保健師の理解と効果的な災害支援活動を展開する方法を検討するための基礎資料とします。

対象は津波で壊滅的な被害を受けた人口5万人未満の被災地保健師7名でした。所属は保健部門4名、福祉部門3名でした。

方法は半構成質問紙を用いた個別面接調査です。研究デザインは質的記述的研究です。質問内容は、災害により行政機能が麻痺した際に生じたこと、震災後取り組んできたこと、課題と思っていること、印象に残っていることなどでした。

分析方法は、3名の研究者が異なる視点で別々に内容を読み取り分析した結果から研究者間で検討するトライアンギュレーションを用いました。なお本稿では震災後3ヶ月までを急性期、それ以降を復興期としました。調査時期は震災後半年が経過した2011年9月でした。

分析の結果、《4つのカテゴリ》と〈17のサブカテゴリ〉が抽出されました。

「1保健師が津波災害特有のこととして体験したこと」としては、急性期には「意志決定者に加え職場を流され一夜にして仕事の安定性を奪われる」「混乱と緊張の中、全体が見えないまま、考える余裕もなく、私事を他所に、生き残った専門職として公務に身を投じる」「自分も被災し痛手を負いながら、日々住民や職員の壮絶な体験や痛みを聴く」がありました。復興期には「住民に癒され、まちへの愛着の実感と平常心を取り戻しながら、住民のための保健師活動に目を向けていく」「津波災害がもたらした住民の長期に渡る心身および社会的な被害に向き合おうとしていく」「災害後、住民の健康を護りながら、津波から住民の命を守ることに思いを馳せる」ことを体験していました。

「2保健師としての業務遂行に支障となったこと」としては、急性期には「情報入手・集約管理・伝達機能および交通の寸断・麻痺により、緊急の救援活動に支障」および「未曾有の被害と指示命令系統の破綻により、有事の保健師活動の判断に支障」がありました。復興期では「蓄積した保健師活動必需品をすべて流失した中で、通常業務を一から立て直す困難」や「業務を元に戻す以上のことに取り組む余裕がなく、復興を見通した計画立案に支障」がありました。

「3外部支援に求めること」としては、「地元保健師の負担にならない外部支援者の自己完結の判断と行動」「地元の負担を最小限にして有効に活動するための外部保健師による外部保健師の統率」「被災後懸命に働き続けている地元保健師へのねぎらいと許容量の理解」「外部保健師からの客観的判断と、補完的および代替支援」があがりました。

「4今後保健師として実施していくこと」については、地元保健師として地域に入り住民の声を聴きながら、「孤立や不安など災害による住民の健康課題の変化に対応」「つらさを共有し再建する喜びを見出しながら保健事業・医療体制を充実」「皆と協働して仮設・在宅両方の健康づくり・繋がりを回復」していくことが語られました。

今後これらを基礎資料とし、被災地内外の保健師の有事対応スキルの向上(災害支援経験、支援モデル・マニュアル作成)や、有事に備えた平時の保健活動(住民への防災・減災教育、体制整備)、復興計画への関与(ニーズ集約、エンパワメント、コミュニティの再構築)のあり方の検討をさらに進める必要があります。

(文責 岡本玲子、小出恵子、岩本里織)

第1回日本保健師学術集会(東京)2012.3.9

A7.津波被災半年後の自治体職員の語りから読み取れた身体的精神的苦悩

本研究の目的は、東日本大震災による被災を受けた自治体職員における災害後の身体的精神的な健康問題につながる苦悩を明らかにすることです。これを自治体職員への健康支援の基礎資料とします。

対象は、大規模な被害を受けた人口5万人未満の自治体職員30名です。対象の平均年齢は40.6歳(最少年齢22歳-最高年齢59歳)です。

方法は、半構成的質問紙を用いた個別面接調査法で、調査時期は、平成23年9月でした。分析では、調査対象の語りから、身体的精神的健康に影響を与えていると考えられる内容を抽出し、意味内容を検討してカテゴリ化しました。分析は研究代表者が中心に行い、共同研究者2名に分析内容を示し妥当性を検討し修正した後に、他の共同研究者の意見を求めさらに修正しました。

結果として、東日本大震災で被災した自治体職員の心身に影響を与える苦悩の状況が明らかとなりました。

地震による津波で被災した自治体は、多くの職員が亡くなり、職場も仕事道具も流され、残った職員で職務を遂行する状況がありました。自治体職員が被災後に体験した身体的心理的苦悩には、《被災者という立場を背負いながらの職務遂行》《職務と個人的感情の葛藤》と2つの局面に分かれました。前者には、1つのコアカテゴリ〈家族の被災への対応もできない状況下で被災した自分の限界を感じながらの職務遂行〉が抽出されました。後者は、〈知人の死を目の当たりしつつ直面する限界〉〈津波による人・物の被害による職務遂行困難〉〈被災住民の苦悩と対峙しながら感じる責任遂行上のジレンマ〉〈同僚の被災に対する自責の念〉〈震災後に蓄積した精神的身体的負担による身体的不調〉〈マスコミへ繰り返し被災体験を語る負担感〉の6つのコアカテゴリが抽出されました。

本調査の結果から、自治体職員は、自身の被災体験や家族や同僚の死の経験から十分な休養や時間を置くことなく、住民のために遺体安置所での業務での悲しみの体験や、不眠不休で住民の復興支援業務に従事し、身体的・精神的に限界の状況であったことが分かりました。また自身の家族の被災や、今後の生活のめどが立たないままで職務を優先した状況による負担感もありました。長期間にわたる身体的・心理的疲労の蓄積により身体的不調や心理的反応を生じる場合もありました。行政職員の身体的・心理的負担を軽減したり、健康状況を把握し必要な者に対して早期に介入する支援も必要と考えられました。

(文責 岩本里織、岡本玲子、多田敏子)

日本地域看護学会(東京)2012.6.23-.24

A8.津波被災後半年時点で自治体職員が振り返る印象に残った被災後の業務

本研究の目的は、東日本大震災で地震による津波災害を受けた自治体職員の印象に残った被災後半年間の経験のうち、公務員として行った有事の業務とそれへの思いを記述することです。

対象は津波で壊滅的な被害を受けた人口5万人未満の被災地職員30名、平均年齢は40.6歳(22-59)です。

方法は半構成的質問紙を用いた個別面接調査、研究デザインは質的記述的研究です。分析方法は、被災後の経過を振り返り、印象に残っていることについての対象の語りから、災害時の特別業務であった遺体班、物資班、避難所班に関する内容を抽出し、業務内容とそれに対する思いについて読み取り、分類しました。分析は、筆頭者が行った分析内容について、共同研究者2名が妥当性を検討し、修正後、共同研究者全員に意見を求め修正する手順を取りました。

遺体班の直後からの業務には「避難者とは別の場所に運ぶ」、「ブルーシートに包む」、「移送先を決める」、「安置所に移送する」などが語られました。遺体の収容が進んでいく中では、「9時~17時まで1ヶ月位配置された安置所に張り付く」、「毎日遺体と向き合う」、「遺体を拭く水汲みなど警察の検死を手伝う」、「死亡届を書いてもらう」、「土葬も考え何百人分もの穴を掘る」、遺族による遺体確認・引き取りに際しては、「火葬許可証を出す」、「どんどんあがる遺体の火葬を他市町村にお願いする」、「安置所を閉鎖する」などが語られました。

職員の思いには「思い出そうとしても思い出せない」、「いったい自分は何をやっているのか」、「何も感じることなく切羽詰まった状況」、「同僚や知人がたくさんいてつらかった」、「精神的にやられた」などがあり、遺族とのやり取りや遺体の状況に関する言葉はほとんど語られず、町民から厳しい言葉があったこと、遺族にありがとうと言われるとよかったと思ったことが、わずかに語られました。本調査対象において遺体班に従事したのは男性のみでした。この業務については、語られた内容事態が少なく、語ることが難しい現実が伺えました。

避難所班の業務には「救護班、介護班、食糧班などの統括・自主運営化」、「名簿作成と転出入の管理、打ち込み」、「巡回の御用聞き」などがありました。職員の思いとしては、当日の夜を徹した緊急搬送など待ったなしの壮絶さや、震災後2週間は歩いて情報収集・本部に連絡・その場で数時間の睡眠を繰り返した疲労、おびただしい住民からの要望や苦情に応える手段のないジレンマなどがありました。

物資班の業務では「要望に応じた調達・運搬・配給」、「要望の外部への情報発信」、「公平性の判断」、「一極集中管理など体制整備」、「備蓄体制整備」などが語られました。職員の思いには、最初の2日間のつらさや、要望に合う物をかき集める苦労、支援物資の仕分けの困難などがありました。

通常とは全く異質で過酷な業務を、「やるしかない」状況下で、公務員としての責任感と、「助かった命」、「残った人員」として亡くなった同僚や住民への追悼の念とともに遂行していた現実が明らかになりました。避難所と物資の業務では職員による創意工夫や臨機の体制整備、課題への今後の展望が具体的に語られましたが、遺体に携わった職員の口調は一様に重く、半年ではとても癒やすことができない精神的な痛みの大きさを表していました。

(文責 岡本玲子、岩本里織、多田敏子)

日本地域看護学会(東京)2012.6.23-24